当前位置 > 海洋三所 > 科学研究 > 科研成果 > > 正文内容

2025年5月,来自自然资源部第三海洋研究所郑新庆研究员课题组的李琰博士,带领自然资源部海峡西岸海岛海岸带生态系统野外科学观测研究站驻站科研团队在古雷中尺度礁岩生态系统模拟实验室成功人工繁育了胄刺尻鱼,这也是国内首次实现了海水神仙鱼的人工繁殖。

海水神仙鱼是指所有刺盖鱼科的鱼类,此科鱼类生活在珊瑚礁区,因其外形艳丽、行为可爱,胄刺尻鱼是其代表物种之一,近年来成为了极其重要的海水观赏鱼类。与早已实现量产繁殖的淡水神仙鱼不同,因为人工繁殖关键技术尚未突破,海水神仙鱼鱼种几乎全部来源于野外捕捞,直到最近这些年,才有部分种类实现初步商业化繁殖,但人工繁殖的关键技术却被美国、印尼等国家的少数几家企业所垄断。

海水神仙鱼繁育的技术难点在于仔鱼的开口饵料以及特殊的生长环境条件。哲水蚤饵料生物是海水神仙鱼的重要开口饵料之一。研究团队通过在自然海域筛选、纯化、驯化等,逐步建立起稳定的哲水蚤生物种群,突破了特殊小型桡足类饵料生物规模化稳定供应关键技术。此外,研究团队还通过开展大量室内和野外实验,逐步掌握了适合胄刺尻鱼仔鱼生存和摄食需求的关键海水物化因子阈值,建立了接近野外生存环境的特殊养殖系统,使得胄刺尻鱼仔稚鱼成功度过了超过两个月浮游期,成功突破了人工繁育的关键技术。

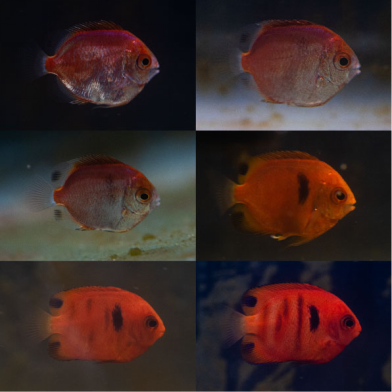

图1 胄刺尻鱼仔稚鱼向幼年期变化

此次胄刺尻鱼的人工繁殖技术突破,为珊瑚礁关键功能生物的增殖放流提供了更多可能。由于传统繁育技术的限制,目前礁栖鱼类大多无法人工繁殖,尤其是多样性高,功能性强的海水神仙鱼,这使得目前珊瑚礁生态修复往往局限于生境层面的恢复,无法通过这些功能性鱼类的增殖放流实现珊瑚礁生态系统多营养层次的协同修复,也严重限制了我们对这些鱼类生理、发育以及行为学的研究。更值得一提的是,此次海水神仙鱼繁育采用的创新性技术也适用于刺盖鱼科、刺尾鱼科、隆头鱼科、花鮨亚科等小尺寸浮性卵鱼类。未来可进一步通过此创新性技术突破其他礁区功能性鱼类的人工繁育,实现这些鱼类苗种的增殖放流。

从产业的角度看,此次神仙鱼繁育技术的突破打破了国外对高经济价值海水养殖的技术垄断。通过海水神仙鱼全设施化繁育,本研究完全不依赖外部环境,不需要从野外获得浮游生物饵料,将来可通过配置人工海水在内陆区域实现产业化推广,满足观赏海洋生物以及珊瑚礁生态修复的苗种需求,具有重要的产业应用前景。