当前位置 > 海洋三所 > 科学研究 > 科研成果 > > 正文内容

近日,我所林龙山研究员课题组在国际著名权威期刊《Diversity and Distributions》(JCR Q1区,中科院大类1区Top)上发表了题为“Climate change impacts on Antarctic fish diversity: A circumpolar perspective from eDNA metabarcoding assessment”(气候变化对南极鱼类多样性的影响:基于eDNA宏条形码的环南极评估)的研究论文。该研究针对气候变化影响在西南极(West Antarctica)和东南极(East Antarctica)海域环境与生态效应的空间异质性,聚焦南极鱼类这一重要生态类群,在国际上首次报道亚南极鱼类分布范围南扩至南极海域的证据。这一发现可能是气候变化影响的关键信号,预示南极海洋生态系统的长期演变趋势。

研究背景

近几十年来,南极海域经历了一系列气候变化驱动的环境变迁。这些变化直接作用于海洋生态系统,引发结构性响应。生物群落层面的反馈可能导致多样性格局变动,包括物种分布范围变化等。当前,气候变化影响在西南极海域显著而在东南极较弱,呈现空间异质性,但其效应预计将从西南极向东南极延展,进而引发大尺度时空范围内的南极鱼类多样性格局变化。

研究结论

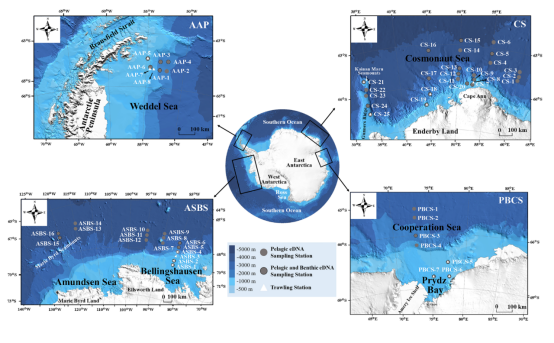

研究团队依托中国第37次南极科学考察(CHINARE-37)航次(2020-2021年),同步采集了南极半岛周边海域(AAP)、阿蒙森海-别林斯高晋海(ASBS)等西南极与普里兹湾-合作海(PBCS)、宇航员海(CS)等东南极典型海域的鱼类生物和eDNA样品(图1),率先实现了环南极尺度鱼类多样性格局的eDNA宏条形码评估分析,取得了三项关键发现:

1. eDNA宏条形码具有监测南极鱼类浮游生物的应用潜力;

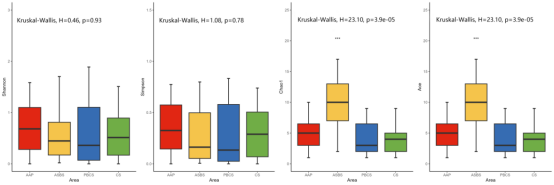

2. 阿蒙森海-别林斯高晋海或是被忽视的南极鱼类物种多样性热点区域(图2);

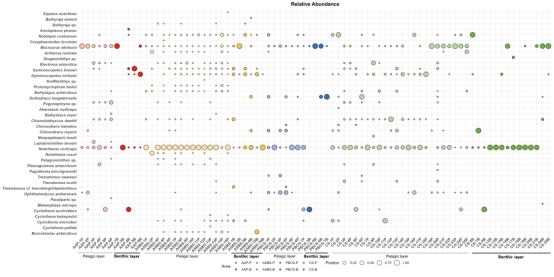

3. 南美南极鱼属(Patagonotothen sp.)在西南极的分布突破历史最南界(图3),或由气候变化驱动的极向扩散所致。

建议未来整合多类型渔业网具、海底原位影像观测、eDNA宏条形码等手段,优化采样策略和分析流程,构建南大洋鱼类生态基线,追踪多尺度多样性时空动态,解析气候变化对南极海洋生态系统的影响机制。

图1 eDNA和底拖网采样站位示意图

图2基于eDNA宏条形码分析结果的不同海域鱼类群落α多样性指数比较

图3 eDNA 宏条形码揭示的不同海域中上层与底层鱼类群落物种组成及其相对丰度比例

研究意义

南极鱼类具有高度的本地性,多数物种承担着连接低营养级生物与顶级捕食者的关键生态功能,其应对气候变化的脆弱性对评估生态系统演变具有特殊价值。本研究揭示的阿蒙森海-别林斯高晋海潜在鱼类多样性热点及亚南极鱼类南扩现象,为理解气候变化下南极鱼类多样性格局的长期演变提供了新视角。

其他信息

本研究由我所联合日本神户大学、福建省水产研究所、自然资源部第二海洋研究所等单位共同完成,我所为第一完成单位。海洋生物多样性研究室李海副研究员为本文第一作者,林龙山研究员和神户大学邬倩倩研究员为本文共同通讯作者。研究获国家重点研发计划(2023YFF0611803)、所基本科研业务费(2025036)和创新培育团队项目、以及国家海洋局极地考察办公室“南极重点海域对气候变化的响应与影响”专项(IRASCC01-02-02&02-02)资助。

论文网址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.70053