当前位置 > 海洋三所 > 科学研究 > 科研成果 > > 正文内容

近日,我所海西站郑新庆领衔的珊瑚研究团队与上海大学杨明研究员团队合作,在盾形邓肯沙珊瑚(Duncanopsammia peltata)应对营养盐胁迫的分子和生理生化机制研究中取得重要进展。该研究成果以题为“Decoding coral resilience: Transcriptomic and physio-biochemical responses of Duncanopsammia peltata to anthropogenic pressures, with a focus on nutrient overload” 的论文,发表于中科院一区期刊 Environmental Chemistry and Ecotoxicology(IF = 8.2,《2025年中国科学院文献情报中心期刊分区表》大类:环境科学与生态学 1区,Top期刊;小类:ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学1区;TOXICOLOGY 毒理学1区)。该论文第一作者为我所与上海大学联合培养硕士研究生黄雨欣,我所蔡灵高级工程师与上海大学杨明研究员为共同通讯作者,合作者包括郑新庆研究员、周曦杰助理研究员、王啟芳博士等。

珊瑚礁被誉为“海洋热带雨林”,是维持海洋生物多样性和生态平衡的重要基石。然而,自20世纪50年代以来,受气候变化和人类活动叠加影响,全球珊瑚覆盖率已减少超50%。富营养化作为沿海生态系统退化的主要驱动因子之一,正在显著改变珊瑚与共生藻的关系,并削弱珊瑚应对环境胁迫的能力。尽管已有研究揭示了营养盐富集对珊瑚整体生态功能的负面效应,但其分子机制尚不清晰。

本项目研究团队在福建东山岛沿海典型海域采集了代表性珊瑚物种—盾形邓肯沙珊瑚(Duncanopsammia peltata)。选取了三个对比环境:人类干扰最小的海洋保护区(PA)、人类活动强烈的非保护区(NPA),以及长期处于高营养盐条件下的实验室环境(LAB)。科研人员通过结合全长转录组与二代测序技术,以及光合效率、抗氧化能力等生理生化指标,全面揭示了该珊瑚在不同环境下的应激响应特征。

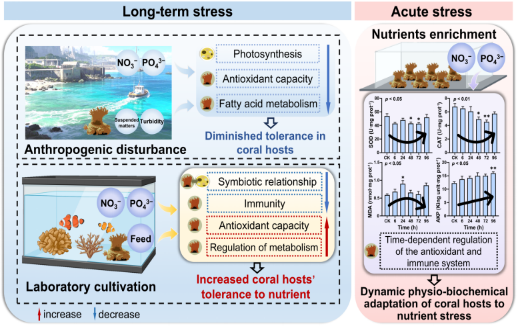

图1 盾形邓肯沙珊瑚(Duncanopsammia peltata)在长期(人类干扰与实验室培养)和急性(营养盐富集)胁迫下的生理-分子适应机制

实验结果显示,与PA样本相比,NPA和LAB的珊瑚普遍表现出光合效率下降和脂肪酸代谢相关途径下调。其中,NPA珊瑚抗氧化酶活性降低、脂质过氧化产物增加,表明其抗氧化系统受损并发生氧化损伤。而在LAB条件下,珊瑚免疫功能出现抑制,但同时通过多种解毒基因(gstu20, mgst1, and mgst3等)的上调和氧化磷酸化通路的增强,展现出一定的适应性。进一步的96小时急性营养盐胁迫实验揭示了珊瑚抗氧化系统和免疫反应的快速动态调节,体现了该物种的对环境的较强的适应能力。研究构建了D.peltata的全长转录组数据库,并系统阐明了其在慢性和急性营养盐胁迫下的分子调控和生理适应机制。研究结果不仅揭示了边缘分布珊瑚的高耐受性和调节策略,还为沿海生态系统的科学保护和管理提供了重要的理论依据。

该项研究工作得到了自然资源部海峡西岸海岸带生态系统野外科学观测研究站开放共享航次的支持,以及国家重点研发计划(2022YFF0802204)、自然资源部第三海洋研究所基本科研业务费(2019017)、国家自然科学基金(42376110, U24A20607, 32571894)、福建省自然科学基金杰青项目(2023J06043)基金项目的资助。

阅读链接:https://doi.org/10.1016/j.enceco.2025.09.002.