近日,我所海洋生物多样性研究室林龙山研究员团队在南极鱼类多样性研究方面取得新进展。研究团队首次成功证实了利用环境DNA(以下简称“eDNA”)技术在南大洋开阔海域复杂环境条件下开展鱼类生物多样性调查和监测的可行性,揭示了南极宇航员海(Cosmonaut Sea)的表层鱼类群落特征,拓展了对该海域表层鱼类物种组成的认知,相关成果对进一步开展南极鱼类多样性研究具有重要的科学意义。

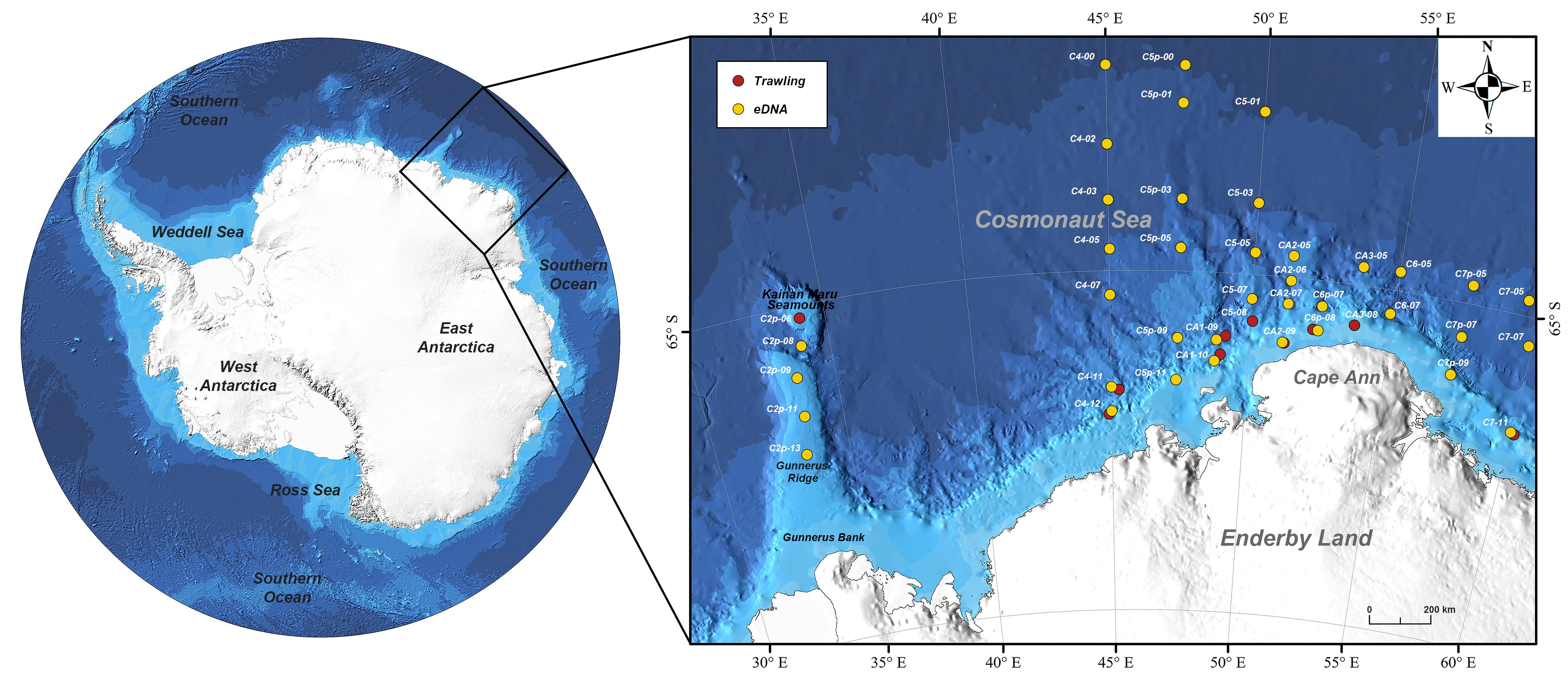

作为南大洋中人类涉足最少的区域之一,宇航员海是尚未受到气候变化显著影响的一处东南极(East Antarctica)典型边缘海,其生态现状对于我们了解气候变化对南极海洋生态系统的影响具有特殊的参考价值。然而,我们对该海域鱼类群落的物种组成与多样性现状的了解却十分有限。在中国第38次南极科学考察 (CHINARE-38)期间,研究团队采集了宇航员海38个站位的海水和底表沉积物样品(图1),并且基于线粒体12S rRNA和16S rRNA基因的双分子标记对该海域的表层鱼类生物多样性开展了首次eDNA评估分析。

图1 eDNA和鱼类拖网采样站位示意图

两种标记共检测到48种鱼类,其中12S rRNA和16S rRNA标记分别检测到30种和34种,涵盖了南大洋鱼类的主要类群,包括魣蜥鱼科(Paralepididae)、鳗鳞鳕科(Muraenolepididae)、长尾鳕科(Macrouridae)、灯笼鱼科(Myctophidae)、小口兔鲑科(Microstomatidae)、阿氏龙鰧科(Artedidraconidae)、渊龙鰧科(Bathydraconidae)、冰鱼科(Channichthyidae)、南极鱼科(Nototheniidae)、绵鳚科(Zoarcidae)和钻光鱼科(Gonostomatidae)等。这不仅超过了同步开展的鱼类生物拖网所捕捞到的19种,也远大于历史上国外“BROKE-WEST”航次在该海域普查所揭示出的16种,极大地拓展了对宇航员海表层鱼类物种组成的认知(图2和图3)。

图2 eDNA双分子标记所揭示的各站位主要鱼类组成及其相对丰度

图3 eDNA双分子标记与传统拖网调查所揭示的鱼类种类对比

尽管宇航员海的甘纳勒斯海脊海域(Gunnerus Ridge)和恩德比地(Enderby Land)外海之间的鱼类群落组成存在一些不显著的差异(图4),但其整体组成和分布模式与东南极高纬度海区鱼类群落的一般类型趋近。此外,本次研究还进一步表明:(1)eDNA技术在南大洋鱼类多样性研究中具有较好的适用性,能以比传统网具调查更少的采样付出获得更多的物种信息;(2)本地参考数据库的构建、多种来源的环境样本以及多分子标记的同步使用,可以有效提升eDNA研究结果的准确性和全面性;(3)eDNA技术可作为传统调查手段的一种重要且有益的补充,未来多种采样策略的综合应用则有望更好地揭示南极鱼类多样性格局的时空变化。

图4 甘纳勒斯海脊(GR)与恩德比地外海(OAEL)鱼类eDNA的PCoA(Principal Coordinate Analysis)分析结果

该研究成果以“First pelagic fish biodiversity assessment of Cosmonaut Sea based on environmental DNA”为题发表在《Marine Environmental Research》(JCR Q1区,中科院2区),第一作者为我所与厦门大学联合培养的硕士研究生廖昱卓,海洋生物多样性研究室的李海副研究员与林龙山研究员为本文的共同通讯作者。该研究得到了国家海洋局极地考察办公室“南极重点海域对气候变化的响应与影响”专项等项目的资助,同时也是在我所创新培育团队支持下,在极地海洋生态研究中取得的又一项重要成果。