近日,我所海洋动力学研究室揭示了正印度洋偶极子(pIOD)事件影响下孟加拉湾海洋热浪的变化特征及其驱动机制,该研究成果“An increase in autumn marine heatwaves caused by the Indian Ocean Dipole in the Bay of Bengal”,发表在气候学领域国际权威期刊Journal of Climate(IF=4.748,中科院SCI二区Top期刊)上。我所与南京信息工程大学联合培养2023届硕士研究生、现中山大学博士生梁坤明为第一作者,我所邱云研究员为通讯作者,合作者还包括南京信息工程大学何宜军教授等。

海洋热浪是海洋中的极端暖水事件,其空间尺度通常可达几平方千米至数千平方千米,时间尺度从数天至数月。近几十年来,随着孟加拉湾显著变暖,该海域海洋热浪发生频率、天数也呈显著上升趋势,其上升速率远超全球海洋的平均水平。海洋热浪事件会导致珊瑚白化、物种迁移等生态灾害,对海洋生态系统和社会经济生活产生的巨大影响。因而,海洋热浪的研究受到国际社会广泛关注,成为近年来海洋环境与气候领域的热点和前沿。

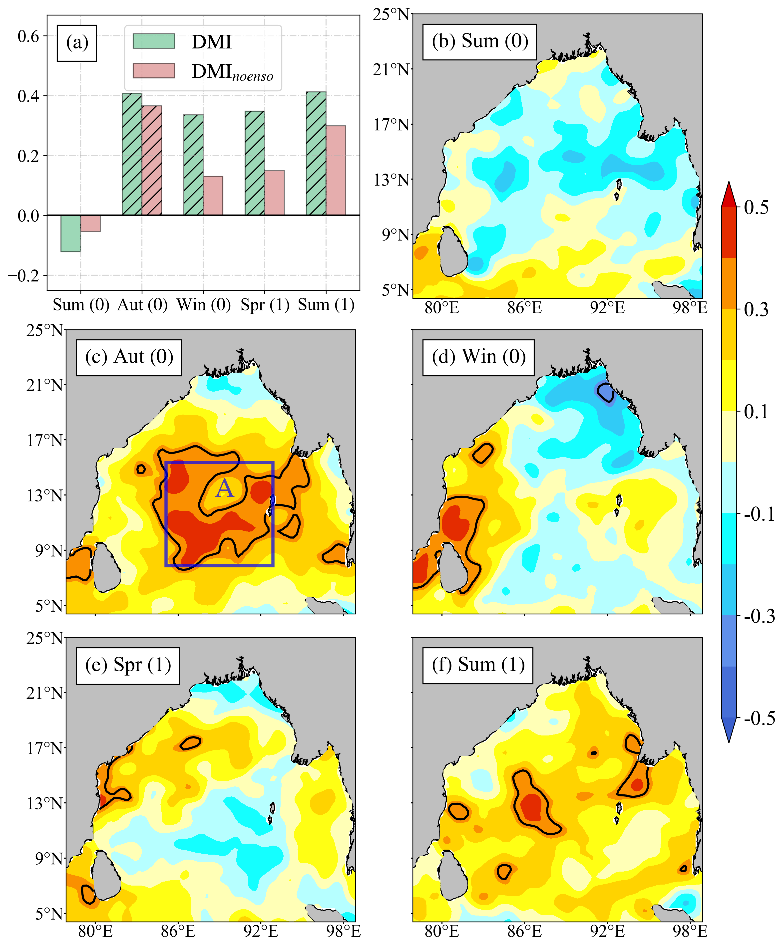

研究发现pIOD对孟加拉湾海洋热浪的影响主要发生在其盛期秋季,并且集中于湾中部海域(图1),导致海洋热浪天数比同期多年平均态增加1倍左右。秋季海洋热浪天数的增加,与pIOD期间赤道西暖东冷的异常海温通过Gill响应激发的异常反气旋有关。异常反气旋引起湾中部海表净热通量增加对海洋热浪的发生起主导作用(图2),其中海面风场减弱导致潜热释放减少以及混合层深度变浅的贡献是主要的,太阳短波辐射的贡献次之。此外,异常反气旋导致湾西南部海域温跃层的加深对海洋热浪形成和维持也起重要贡献。该研究成果将有助于进一步理解全球变暖背景下孟加拉湾海洋热浪的响应规律与驱动机制,为当地极端海洋热浪事件的预测和珊瑚礁白化等海洋生态灾害的应对提供重要的科学依据。

该研究得到了国家自然科学基金重点项目(42130406)、自然资源部第三海洋研究所基本科研业务费(海三科2022027;2023018;2023014)、亚洲合作基金(99950410)和全球变化与海气相互作用(二期)(GASI-01-SIND-STwin)等项目的共同资助。

图1. (a) 季节平均海洋热浪天数与秋季DMI指数(绿色柱状图)和剔除ENSO信号的DMInoenso指数(红色柱状图)的超前/滞后相关,从IOD发展年的夏季(Sum[0])至次年的夏季(Sum[1]);(b)-(f) 秋季DMInoenso指数与季节平均海洋热浪天数超前/滞后相关系数的空间分布。(a)中阴影部分及(b)-(f)中黑线包围的海域均代表相关系数通过95%信度检验。

图2. (a)-(c)秋季DMInoenso指数与季节平均海表净热通量异常的超前/滞后回归,从IOD发展阶段(Sum[0])至其衰减阶段(Win[0]);(d)-(f)和(g)-(i)同(a)-(c),但变量分别为SLA和1000hPa位势高度及对应的风场(只显示超过95%信度的风矢量)。(a)-(f)中白点和(g)-(i)中黑点均为超过95%信度检验;(b)、(c)、(e)和(f)中的绿色区域代表IOD对海洋热浪影响的显著区。

相关论文信息:

Liang, K., Qiu, Y., Lin, X., Lin, W., Ni, X., & He, Y. (2024). An increase in autumn marine heatwaves caused by the Indian Ocean Dipole in the Bay of Bengal. Journal of Climate, 37(17): 4523-4539, doi: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-23-0541.1.