当前位置 > 海洋三所 > 科学研究 > 科研成果 > > 正文内容

近日,国际环境与生态领域知名学术期刊《Science of the Total Environment》(中科院SCI期刊分区1区TOP,IF:10.75) 以 “Implementing a transformative approach to the coral reefs' recovery phase ”为题在线发表了自然资源部第三海洋研究所(以下简称我所)“受损珊瑚礁有性繁殖修复技术”研究团队的最新研究成果。该团队是在我所蔡榕硕和徐长安研究员领导下,旨在通过学科交叉融合、理论和技术创新,为气候变暖背景下受损珊瑚礁特别是我国南海珊瑚礁的保护与修复提供科学对策措施和解决方案。

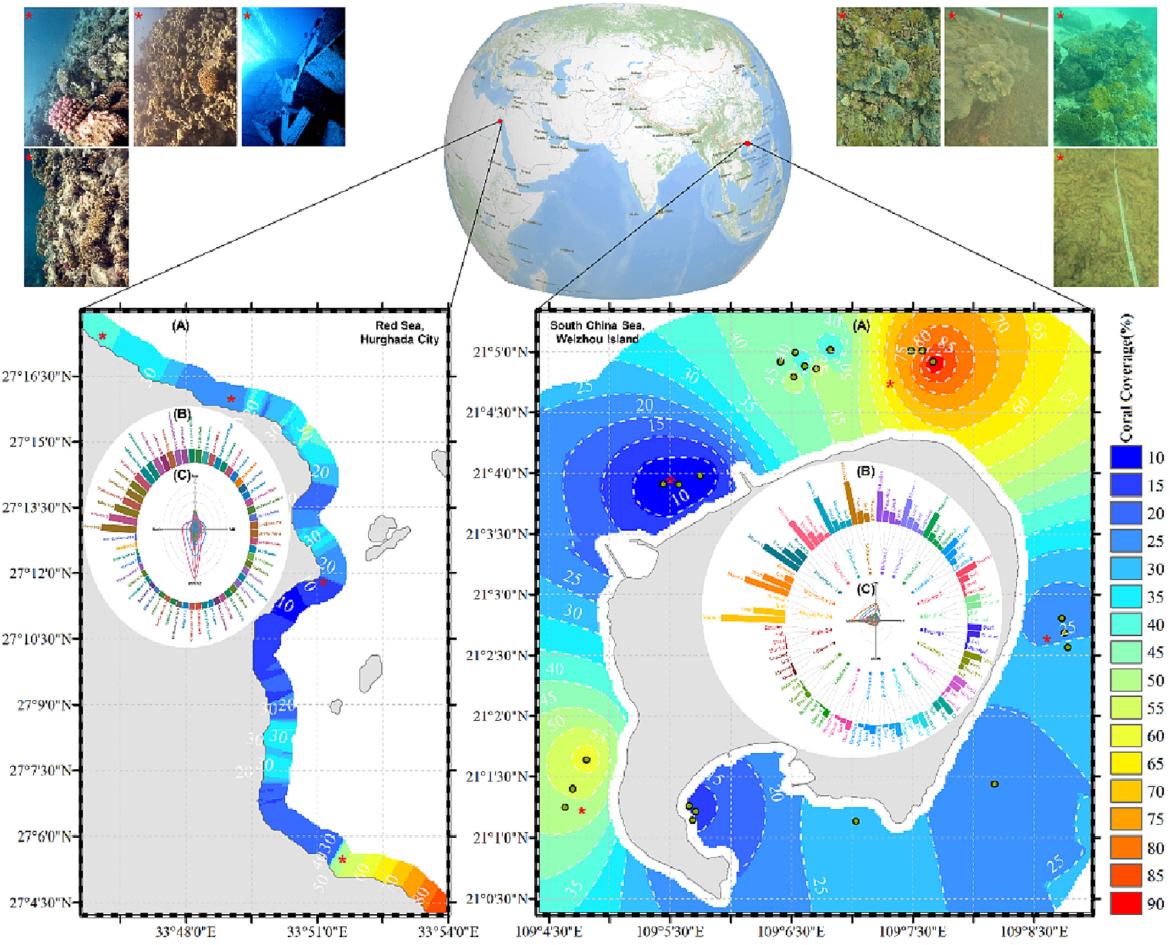

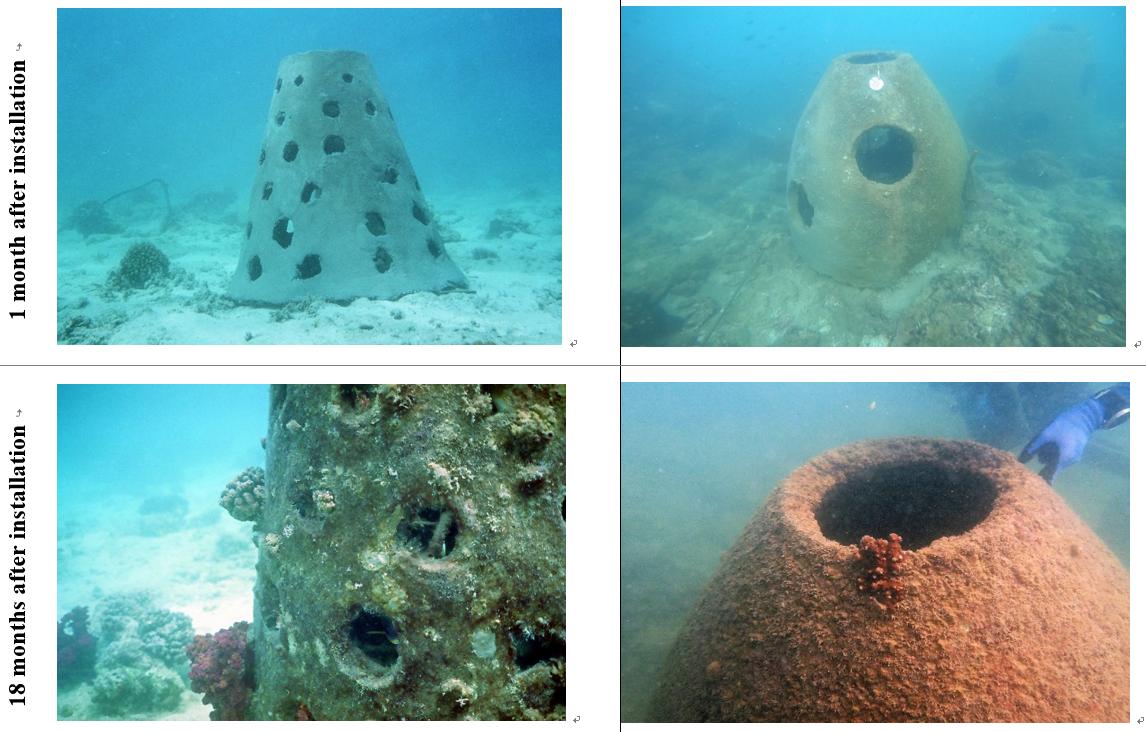

文章选择红海的赫尔格达市(Hurghada city)近岸和南海的涠洲岛(Weizhou island)海域作为样本区域,应用广泛的连通性分析方法,对上述两个区域典型的珊瑚礁生态系统在气候变化和人类活动的综合驱动因素影响下珊瑚群落结构损失的各种模式进行调研与分析,评估两地珊瑚礁生境受损情况及各种影响因子对珊瑚群落转变、受损的影响程度和相对贡献,以及受损珊瑚礁的最佳修复方案,分析了两地基于生物基人工礁(简称生物礁)的珊瑚有性繁殖以及相邻的珊瑚无性移植修复效果,见图1、2。

图1. 红海赫尔格达市和南海涠洲岛的珊瑚群落调查与环境影响关联性分析

图2 基于团队研发技术投放在赫尔格达市(左)和涠洲岛(右)近岸的生物礁

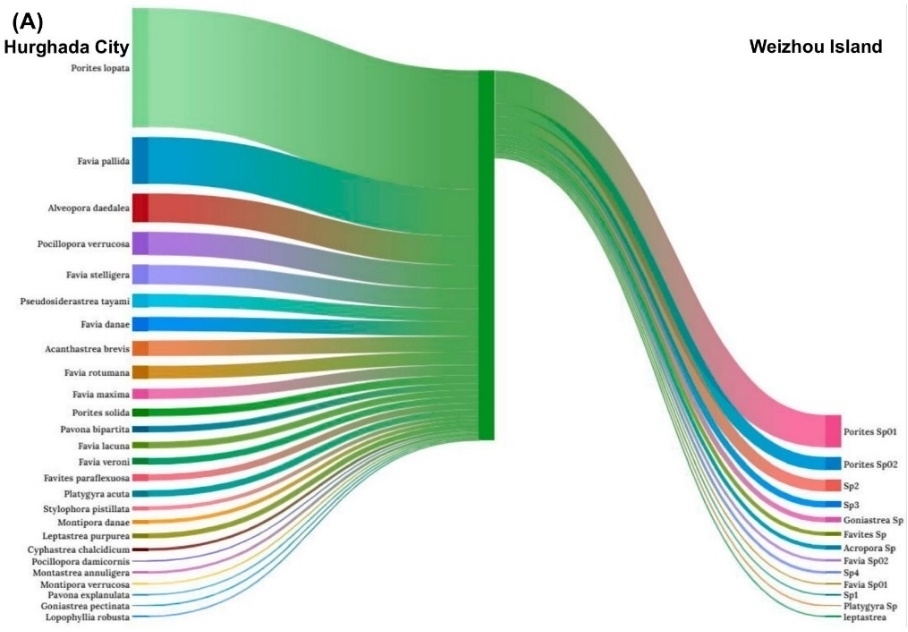

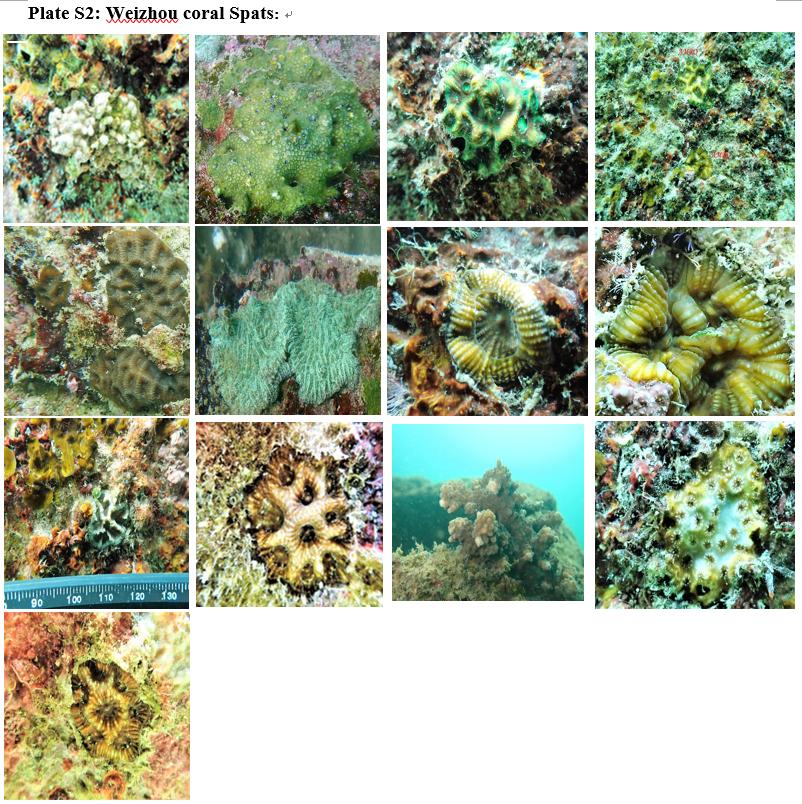

文章揭示,气候变化和人类活动对两地的珊瑚礁生态系统都有着持续和累积性负面影响,通过广泛的连通性分析,发现珊瑚类别的每一种状态都与某些组合的压力源因素有关,而各种影响因子对珊瑚群落结构的变化、相变(phase shift)会因地理、珊瑚种类的不同而表现出作用力不同,贡献大小也有差异。例如,高温热浪对红海多数种类的珊瑚影响较小,红海也成为气候影响下许多种珊瑚的庇护所。研究也表明,在气候变化和人类活动影响下,受损珊瑚礁难以自然恢复,必须借助可促进受损珊瑚礁恢复的人工干预/支持措施,才能获得较好的修复效果并提高珊瑚礁生态系统的适应性。其中,基于团队研发的生物礁原位珊瑚有性繁殖修复技术(ABR@)取得的效果显著,见图3、4。例如,近三十年来,尽管涠洲岛近岸硬珊瑚覆盖率下降幅度(>23~38%)远大于赫尔格达市南部近岸的下降(约10.8%),且其近岸水体浊度等环境条件也较差,但从投放在石螺口附近的生物礁上,仅统计其中5个生物礁的观测数据就有13种硬珊瑚幼体自然附着并成功变态和生长发育,见图4。

此外,文章还分析了两地的珊瑚无性移植和人工水泥礁的修复效果,即采用珊瑚无性移植和人工水泥礁的技术手段,但珊瑚无性移植几个月后的存活率普遍很低,难以达到修复的效果。文章指出,尽管如此,目前无性移植仍是许多地区的主要修复方式,为此,尤其需要高度关注珊瑚无性移植修复方式对供体的影响、遗传单一性及对受体基因的影响等问题。

图3 赫尔格达市和涠洲岛近岸生物礁上记录的珊瑚物种

图4 涠洲岛石螺口附近生物礁上已附着并成功变态生长发育的珊瑚幼体

该研究是在国家重点研发计划项目(2017YFA0604902)、国家高端外国专家引进项目(G2021055005L)和我所基本科研业务费项目(2020001、2020002)等科研课题支持下由中埃双方学者合作完成的。团队成员Amro Abd-Elgawad博士为文章的第一作者,Amro Abd-Elgawad博士、蔡榕硕研究员为共同通信作者。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163038

(报道:郭海峡)