当前位置 > 海洋三所 > 支撑平台 > 珊瑚馆

珊瑚馆

珊瑚保育馆建于2014年8月,面积145m2,养殖水量20余吨,各类养殖系统近20套,养殖造礁珊瑚近100种,是国内首个室内造礁珊瑚活体培育馆,也是我国造礁珊瑚的活体保藏馆。

珊瑚保育馆饲养的科普展示缸体

建馆以来,每年吸引近1000人参观并进行海洋科普宣传,接待了APEC海洋部长会议的与会部长与官员(2014年厦门)、葡萄牙海洋部部长(2017年厦门)的以及国内外知名学者等,受邀参加《喜迎十九大·砥砺奋进的五年》北京布展(2018年北京),受到了大量的参观者关注,多次获得了中国海洋报、央视等各级媒体的关注和报道,扩大了珊瑚保育馆的社会影响力,2018年作为现场专家获邀参加中央电视台科教频道《青山绿水看中国(第二季)》节目录制,提升了公众对珊瑚礁保育的认识,社会效益显著。

鹿角珊瑚伸展的水螅体

不同形态的造礁珊瑚,其膨大的软组织部分让其看起来像是软珊瑚

珊瑚礁中常见的共生现象,图为小丑鱼与海葵的共生

珊瑚保育馆先后承担国家自然科学基金、科技部重点研发项目课题,中国-东盟海上合作基金课题,福建省自然科学基金重点项目,厦门市南方海洋中心项目产业核心和关键技术攻关项目等诸多课题,围绕珊瑚人工养殖和繁育、珊瑚礁的退化与适应机制以及珊瑚礁的生态保护与修复技术等内容开展了大量科学研究。同时,作为一个开放性的科研创新与合作平台,与台湾海洋生物博物馆,厦门大学,山东大学、马来西亚登嘉楼大学和马来亚大学,以色列海法大学等国内外科研机构展开合作研究。2011年以来,珊瑚保育馆共发表和接受论文52篇,SCI文章28篇,其中,包括Aquaculture、Molecular Ecology Resources等top期刊在内第一作者/通讯作者SCI文章16篇,中文核心期刊16篇,申请发明专利4项,授权1项(授权)。

珊瑚保育馆的研究内容

在珊瑚礁保育生物学方面,取得了一系列技术突破。针对解决珊瑚养殖水质不稳定,规模化珊瑚断枝培育病虫害频发等痛点,设计了多款高效吸收无机营养盐的“生物过滤器”,揭示了活石在礁岩生态系统水质稳定中的作用,解决了陆基或半陆基系统珊瑚养殖如何有效稳定水质的瓶颈;突破了室内封闭循环体系下大规模增加珊瑚群体数量的关键技术;解决了陆基珊瑚养殖几种常见的珊瑚病虫害问题;在珊瑚无性断枝培育和有性繁殖方面获得了一系列的技术进展,成功实现了珊瑚、砗磲等几种常见礁区生物在陆基礁岩生态缸的有性繁殖。

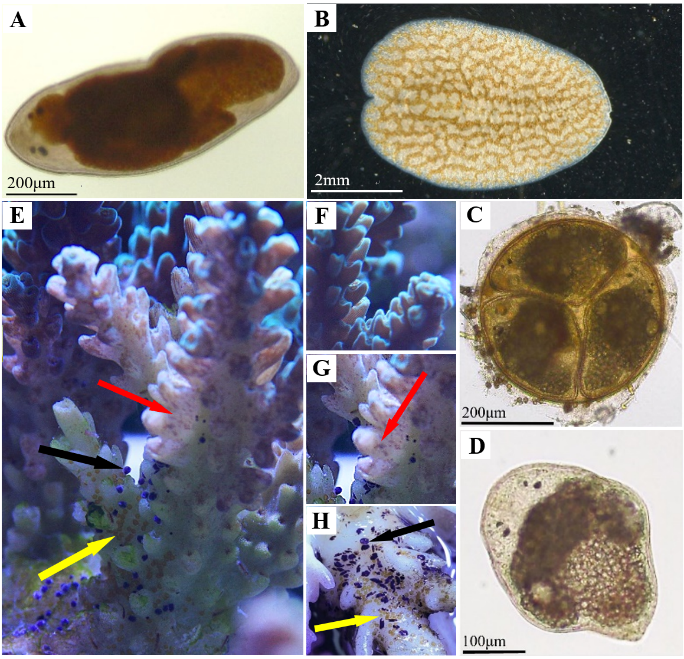

首次报道了一种专以鹿角珊瑚为食的新型寄生扁虫。 (A)新扁形虫光学镜照片;(B)前报道鹿角珊瑚专食扁形虫光学显微镜照片(Wang et al. 2019, Aquaculture)

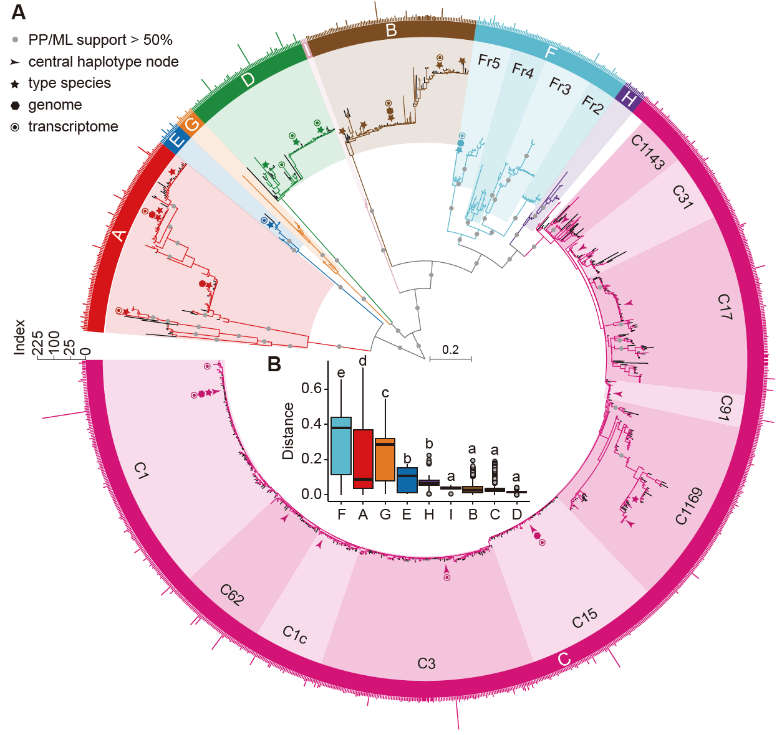

在珊瑚全球变化生物学方面,①利用隐马尔可夫(HMM)模型识别并精确划分了虫黄藻ITS2 序列。是迄今为止参考序列最多,注释信息最完整的虫黄藻ITS2 参考数据库,是虫黄藻多样性鉴定的有力工具,相关成果发表在顶级SCI期刊Molecular Ecology Resources上(IF: 6.2);②首次发现了造礁珊瑚钙化作用对海洋酸化的胁迫响应具有种的特异性;一些造礁珊瑚对酸化的敏感度低,这种差异性可能与其内共生虫黄藻Symbiodinium的系群(属)有关;③利用分子生物学技术揭示了不同系群虫黄藻主导的造礁珊瑚响应高温胁迫和海洋酸化的调控机制。

共生虫黄藻ITS2系列的系统发育与系列变异(Shi et al. 2021, Molecular Ecology Resources)