当前位置 > 海洋三所 > 科学研究 > 科研成果 > > 正文内容

近日,我所海洋生态毒理学课题组在东印度洋水体及游泳动物体内塑料垃圾污染特征、关联性及风险评估研究中取得新进展。相关成果以题为 “Micro- and mesoplastic pollution in the surface water and nekton from the eastern Indian Ocean: Spatiotemporal variation, correlation, and risk assessment”的论文,发表在国际知名期刊《Environmental Research》(中科院二区 TOP,小类一区)。

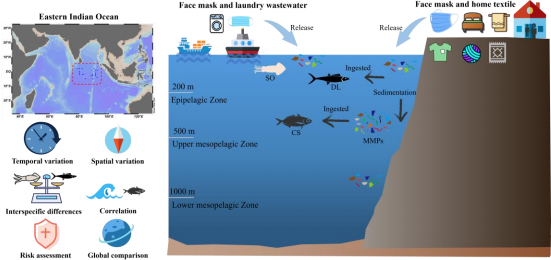

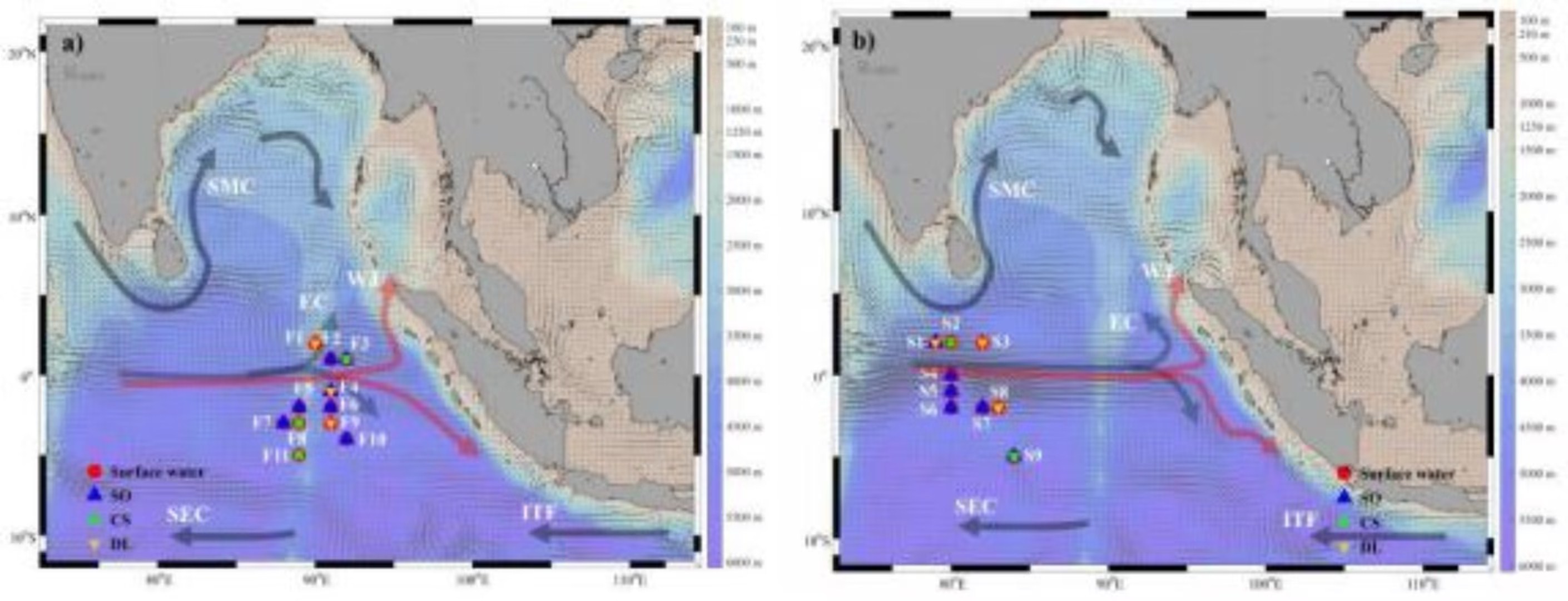

东印度洋是全球塑料污染最严重的区域之一,不仅接收了孟加拉国、印尼、印度等全球入海垃圾贡献量最大国家排放的塑料废弃物,还是恒河、布拉马普特拉河和梅格纳河等十大塑料污染河流的汇集地。新冠疫情期间,周边国家一次性口罩的不当处置进一步加剧了污染。东印度洋受季风显著影响,塑料垃圾的时空分布规律独特,为研究区域污染动态和全球海洋塑料循环提供了重要平台。作为亚非间连接印度洋和太平洋的关键航道,该区域的塑料污染研究与联合国可持续发展目标(SDG)14 高度契合,既有助于恢复海洋生态,也为跨境污染 治理和国际合作提供数据支持。微塑料(1μm-5mm,MPs)和中塑料(5-25mm,MEPs)(两者合称 MMPs)是塑料垃圾的主要成分,且易被生物摄食,但当前同时针对两者的研究仍较为不足。在此背景下,本研究分别于2021年5至6月及2022年5月,在东印度洋开展了11个和9个站位的表层水体及游泳动物现场调查,取得以下主要发现:

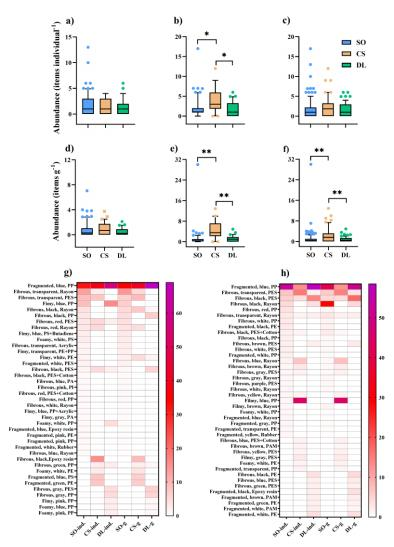

1. 游泳动物能更有效指示MMPs时空变化:2021至2022年间,游泳动物体内的MMPs含量显著增加,尤其是蓝色聚丙烯(PP)的含量增幅明显。这种塑料广泛用于口罩制造,表明疫情期间东印度洋周边国家废弃口罩的入海可能是重要来源。此外,赤道南部区域游泳动物体内人造丝(Rayon)含量显著高于北部区域,可能与东南亚地区(如印尼)发达的纺织业有关,其废弃物通过印尼贯穿流(ITF)进入东印度洋。

2. 不同物种体内MMPs含量存在显著差异:鳞首方头鲳体内的MMPs 含量显著高于鸢乌贼和颌圆鰺,这可能与其栖息深度较深(300-450 米)有关,而这一深度正是微塑料的高分布区域。相比之下,鸢乌贼和颌圆鰺的栖息深度较浅(0-200 米),因此其体内的MMPs含量相对较低。

3. MMPs 性状的异质性分析:本研究不同于以往仅关注塑料单一性状的研究,综合分析了MMPs的形态、种类和颜色。结果表明,游泳动物体内的MMPs性状与水体中的存在显著异质性,且游泳动物体内的 MMPs种类更加丰富。这可能是由于游泳动物能够通过多种途径富集MMPs,包括不同水层的水体、食物链传递以及“海洋雪”等。

4. 风险评估与危害种类分析:水体和游泳动物中MMPs的风险等级在全球范围内处于中等至中上水平。主成分分析结果显示,环氧树脂(Epoxy resin)、橡胶(Rubber)以及聚丙烯与丙烯酸的混合物(PP+Acrylic)是主要的危害种类,为制定针对性的防控措施提供了关键数据支持。

海洋三所方超副研究员为该论文第一作者,杜建国和薄军为该论文的共同通讯作者。此外共同作者还包括海洋三所刘世刚博士、高富龙硕士、郑榕辉副研究员,中科院南海所冯洋研究员、郑有昌博士,印尼萨姆拉图兰吉大学Kakaskasen Andreas Roeroe副教授。该研究受到亚洲合作资金项目“中印尼海洋与气候中心发展”,全球变化与海汽相互作用专项,国家自然科学基金,福建省自然科学基金,海洋三所基本科研业务费等项目的资助。

图1 本研究图文摘要

图2 本研究(a)2021 年和(b)2022 年在东印度洋的调查站位及洋流轨迹

图3 本研究发现三种不同游泳动物体内MMPs含量差异及其种类的综合分析

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935124022849?via%3Dihub